Um significativo grupo de artistas indígenas estará a partir de setembro, na 34a.Bienal de São Paulo, mostrando sua arte, mitos, lendas e as vivências contemporâneas dos povos das florestas.

‘Faz escuro mas eu canto’, título do mais importante evento de arte do Brasil que adiou a realização presencial de 2020 para este ano, com abertura prevista para 4 de setembro. Com um tema sugestivo referente a um poema do amazonense Thiago de Mello, poeta e autor do Estatuto do Homem, a Bienal abriu espaço para dar visibilidade aos artistas indígenas de diversas partes do mundo, Brasil, Colombia, EUA, Chile, Groenlândia, entre outros.

Funcionando como outro desses enunciados, mais que como um tema, o título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz escuro mas eu canto, é um verso do poeta amazonense Thiago de Mello, publicado em 1965. Por meio desse verso, a 34ª Bienal reconhece a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica a necessidade da arte como um campo de encontro, resistência, ruptura e transformação. Desde que encontramos esse verso, o breu que nos cerca foi se adensando: dos incêndios na Amazônia que escureceram o dia em São Paulo aos lutos e reclusões gerados pela pandemia e as decorrentes crises políticas, sociais e econômicas. Ao longo desses meses de trabalho, rodeados por colapsos de toda ordem, nos perguntamos uma e outra vez quais formas de arte e de presença no mundo são agora possíveis e necessárias. Em tempos escuros, quais são os cantos que não podemos seguir sem ouvir? – fonte. Bienal de São Paulo.

Foram selecionados 91 artistas, de 39 países ao todo. A curadoria está sob a responsabilidade de Jacopo Crivelli Visconti, Paulo Miyada, Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi e Ruth Estévez.

Do total de 91 artistas, cerca de 10 por cento são indígenas e 30 por cento, nomes conhecidos da década de 70, como o fotógrafo Pierre Verger

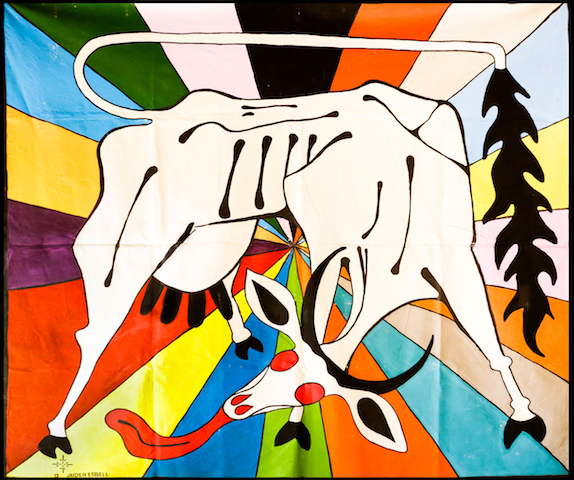

‘ Faz escuro mas eu canto’ já está acontecendo de forma online desde 2020, por ocasião da data que seria realizada o tradicional evento. Jaider Esbell, artista da etnia Makuxi, de Roraima, destaca-se pela eloquência de suas imagens fortes e coloridas e já conhecidas no Brasil e internacionalmente.

A mostra Moquém – Surarî: arte indígena contemporânea, que se encontrará a aberta ao público no Museu de Arte Moderna de São Paulo em agosto, como parte integrante da Bienal, apresentará obras de artistas dos povos Baniwa, Huni Kuin, Karipuna, Krenak, Marubo, Makuxi, Patamona, Pataxó, Tapirapé, Taurepang, Tikmu’un_Maxakali, Tukano, Xakriabá, Xirixana, Wapichana e Yanomami. Serão exibidos desenhos, pinturas, fotografias e esculturas que se referem às transformações visuais do pensamento cosmológico e narrativo amerínd

Uyra é uma figura emblemática, o alter ego do artista Emerson Munduruku, que cria e faz performance para chamar atenção do público para a importância da sustentabilidade.

Uýra (1991, Santarém, Pará) é uma entidade híbrida, o entrelaçar dos conhecimentos científicos da biologia às sabedorias ancestrais indígenas. Chama as plantas por seus nomes populares e em latim, e assim evoca suas propriedades medicinais, seus gostos, seus cheiros, seus poderes. O resultado é uma compreensão complexa e intrincada da mata, um emaranhado de conhecimentos e buscas. Uýra se apresenta como “uma árvore que anda”. Nasceu em 2016, durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, quando a biólogo decidiu expandir sua pesquisa acadêmica e buscar formas de levar o debate sobre a conservação ambiental e os direitos indígenas e LGBT+ às comunidades de Manaus e seus arredores. Em aulas de arte e biologia, ou performances fotográficas, em maquiagens e camuflagens, em textos e instalações, o que Uýra faz é falar desde a floresta e com ela. Fonte: Bienal de São Paulo.

Nesta entrevista, o artista chileno Sebastián Calfuqueo Aliste, de ascendência Mapuche, expõe toda a sua trajetória como militante, a força da sua ancestralidade, a discriminação que sofre por ser homossexual em seu cotidiano e por pertencer a um grupo étnico indígena Essas questões são colocadas de modo direto e impactante num de seus primeiros trabalhos, You Will Never be a Weye [Você nunca será um Weye] (2015), registro em vídeo de uma performance em que Calfuqueo Aliste desmascara a maneira como a história dos Machis Weyes (pessoas que não se ajustavam ao binarismo de gênero) fora apagada em consequência da doutrinação católica imposta pelos colonizadores e das políticas do estado chileno.

Considerando a riqueza de conteúdo dessa Bienal, além do fato de ter sido adiada pela pandemia e pautada no ambiente desmaterializado da internet, alonga o debate sobre os direitos dos povos originários.

Em alguns países dizimados desumanamente, como é caso dos EUA, onde existem apenas descendentes, a ancestralidade perdeu-se com a violência e catequização dos colonizadores.

No Brasil, até então, apesar das tentativas de diversos governos em acabar com nossos primeiros habitantes, a dimensão continental do país sempre ajudou nossos irmãos da floresta. Mas infelizmente, a situação se agrava a cada ano, sobretudo neste governo, cujas as pressões para destruição da floresta e marginalização do índio a cada dia tem episódios mais graves. Nosso respeito à Bienal de São Paulo e parabéns aos curadores pela sensibilidade e por abrir as portas dos museus (grande elite e panelinhas) para o artista indígena ter visibilidade e potencializar sua arte, mitos, lendas e vivências contemporâneas.